闘士の塔 60F

No.0272

≫ENTER

いらっしゃいませ!

管理人じゃ。

謎の妖精よ。

今回紹介するのは、久々にアーケード作品じゃ

ほう、確かに久々?

そして、個人的青春のベルスク作品のひとつと言っても過言ではない作品なんじゃ

そんな大仰なの?

いやぁ、この時代はマジで青春の◯◯と呼ぶに相応しい名作が揃っておったよ

それだけ夢中になれたものがあった時代、まさに青春ね?

そういう訳じゃな。

では入るがよい、闘士の塔60Fじゃ!

本記事を読み進める前に…

本記事を読み進める前に、以下の点についてご了承願います。

- 当ブログで掲載している画像の、著作権または肖像権等は各権利所有者に帰属致します。もし掲載に問題等御座いましたらご連絡下さい。迅速に対応を取らせて頂きます。

- 筆者は本作品において、100%の知識と十分なプレイ経験を持っているとは限りません。誤りがある部分については、コメントにて優しくご指摘よろしくお願いします。

- 記事に書かれている内容についてはあくまで投稿時の状況や筆者の認識であり、現在の状況や筆者の認識と必ずしも同じではない場合があります。ご了承ください。

「ザ・キングオブドラゴンズ」の概要

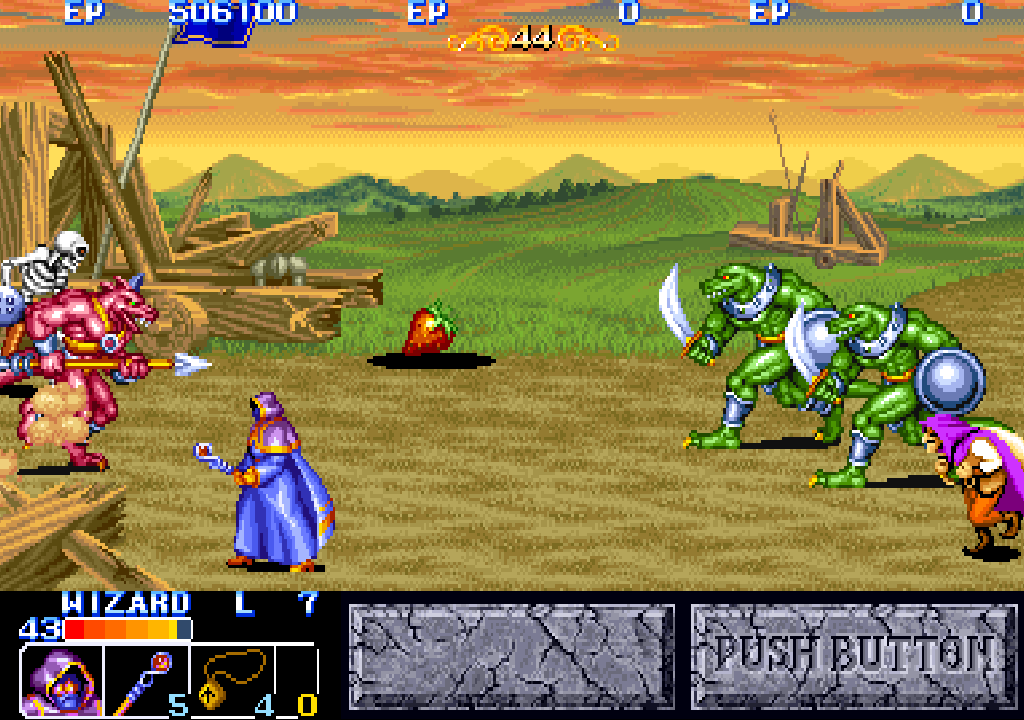

「キングオブドラゴンズ」は、1991年に「カプコン」より発売された、アーケード用ベルトスクロールアクションゲーム(以下:ベルスク)で、公式では無いもののTRPG「ダンジョンズ&ドラゴンズ(以下:D&D)」を意識した世界感の作品となっています。

本作は、D&Dに登場する5つの職業をベースにしたようなキャラクターでプレイすることができ、さらに経験値によるレベルアップや武器防具でのパワーアップなど、ベルスクでありつつもRPGのような仕様が盛り込まれていたのが大きな特徴です。

更にファンタジーに登場する様々なモンスターとの戦いや、ゲーム画面という制約を逆手に取った巨大なボスモンスターと戦闘、加えて広い世界を冒険している感が味わえるような様々なロケーションが用意されていたのも、本作の大きな特徴だったといえるでしょう。

尚、本作は1994年にスーパーファミコンに移植されており、3人同時プレイが不可能になった以外はおおよそアーケードに近い出来になっていました。

ゲームの流れとシステムについて

ではここから「ザ・キングオブドラゴンズ」のゲームの流れ、そしてゲームシステムについての解説をしていこうと思います。

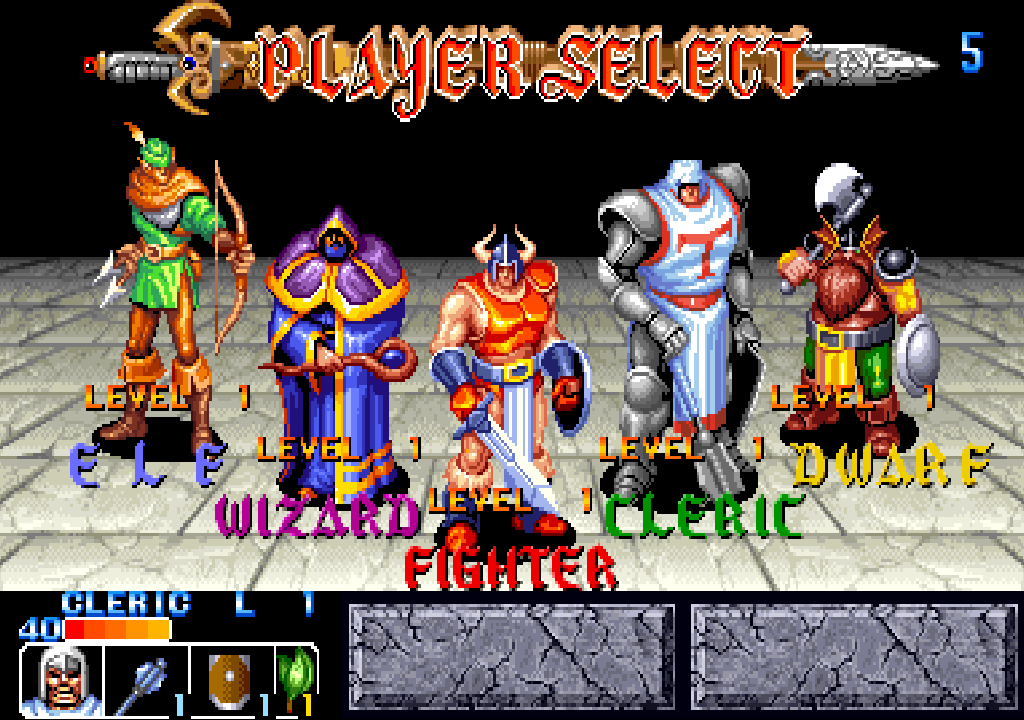

キャラクターは5人から選択

まず本作は通常1〜3人(筐体により最大2人)での同時プレイが可能となっており、プレイヤーはD&Dの世界にも存在するクラスである5人の中から使用キャラを選びます(同キャラは選択不可能)。

選べるキャラクターは以下の通り。

◆ファイター◆

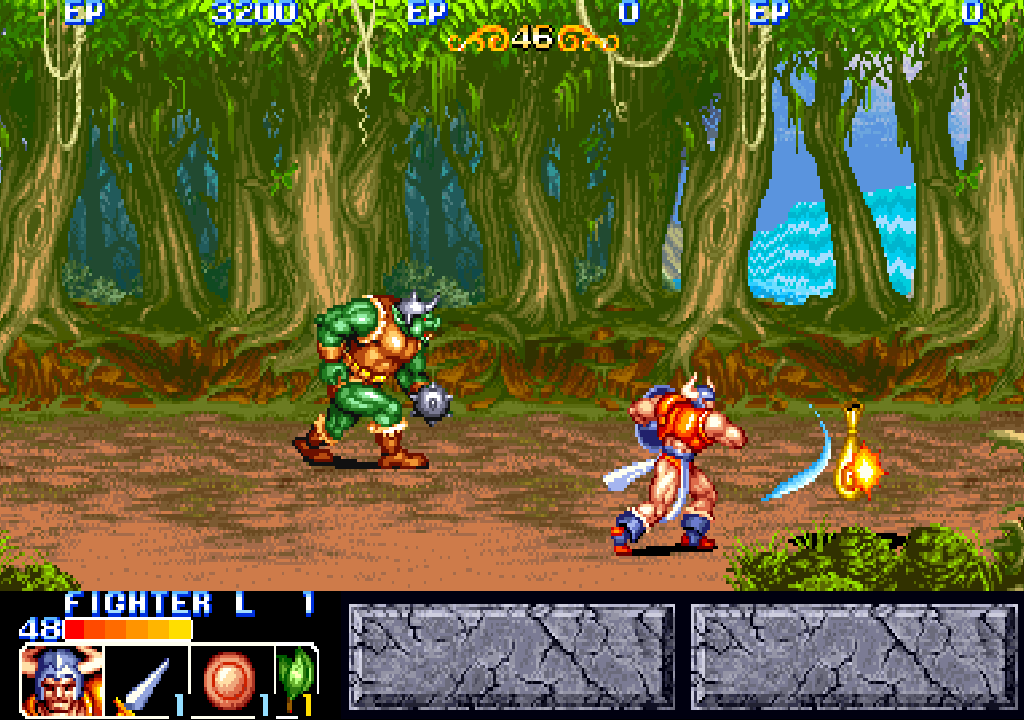

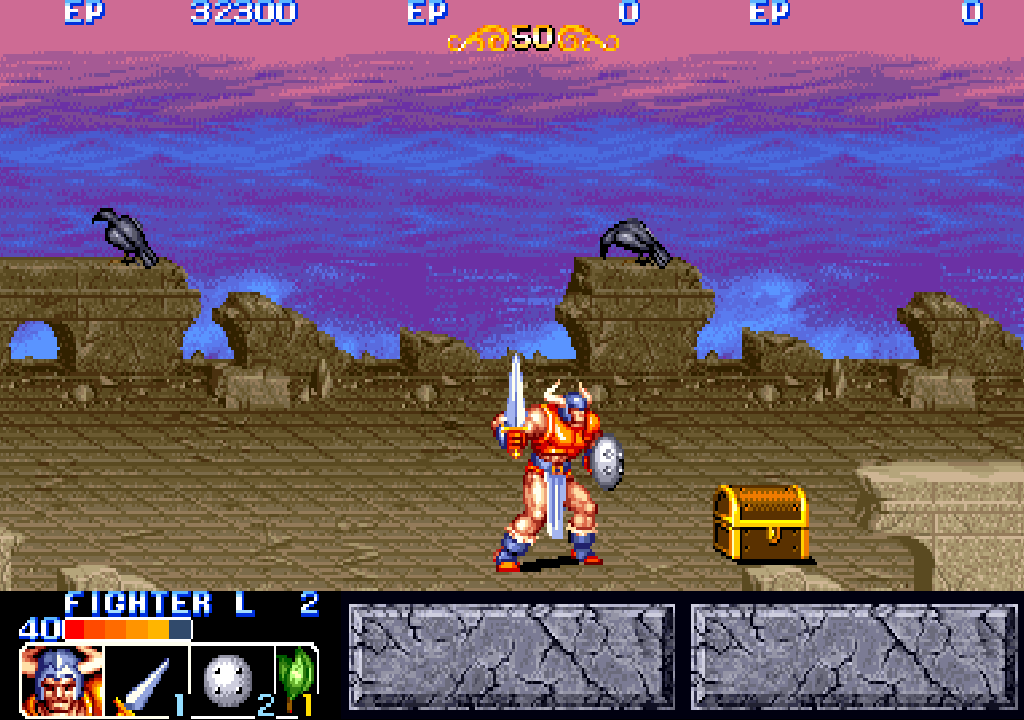

攻撃力も高く攻撃速度も速いが、軽装(特に下半身)であるため防御力がウィザードよりも低く、また魔法(後述)についても非常に弱い。ただし体力の初期値は5人中最も高い。

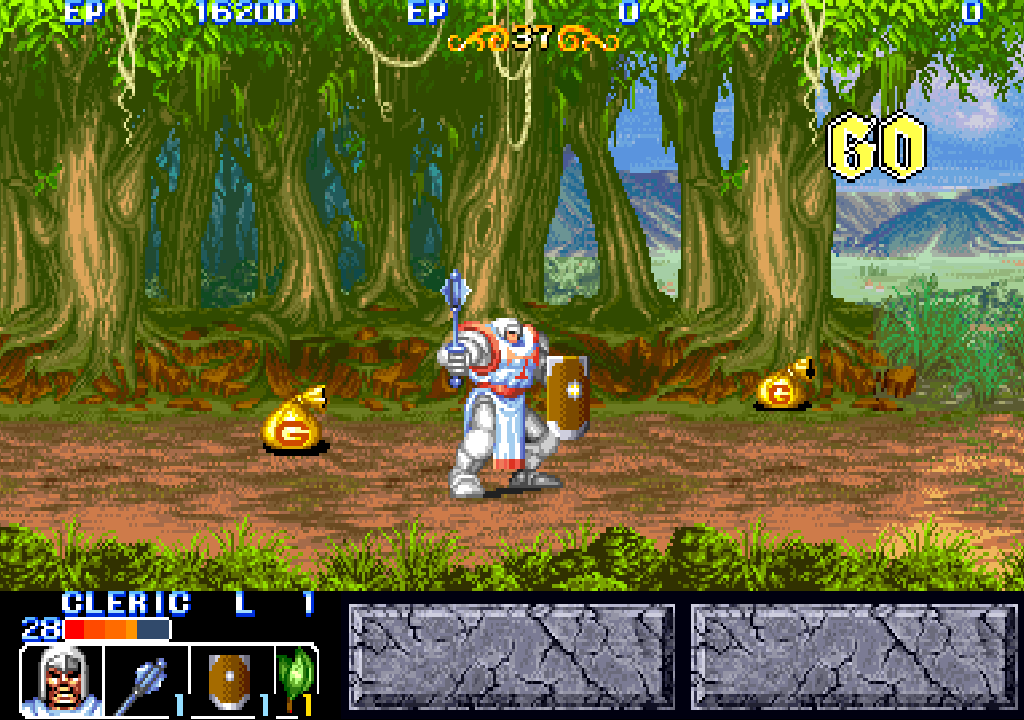

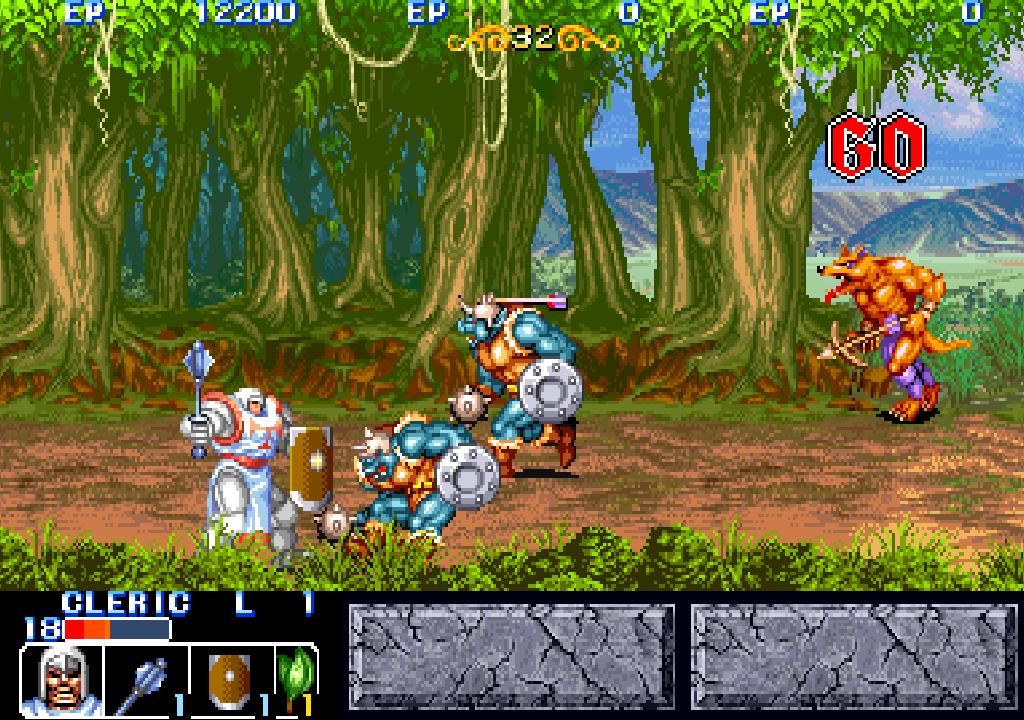

◆クレリック◆

攻撃力も防御力も最高クラスに高く、その代わりに移動が遅い。加えてクレリックなのにターンアンデットやヒールなどの魔法は使用できないという、ファイターよりファイターっぽい特性をもつ。

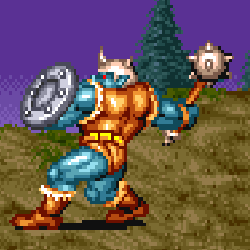

◆ドワーフ◆

攻撃力、防御力ともに高めではあるものの、小柄なため攻撃範囲が短いという欠点をもつ。その代わり他キャラでは通常攻撃できない低い位置に攻撃できるほか、飛んでくる敵の矢や槍が当たらない。

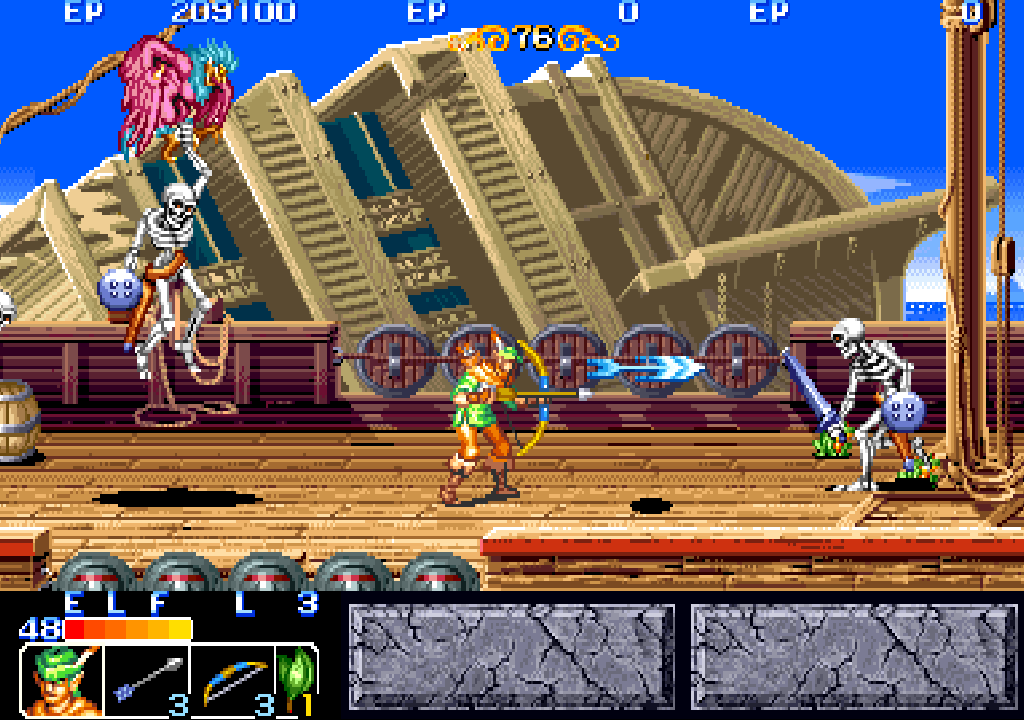

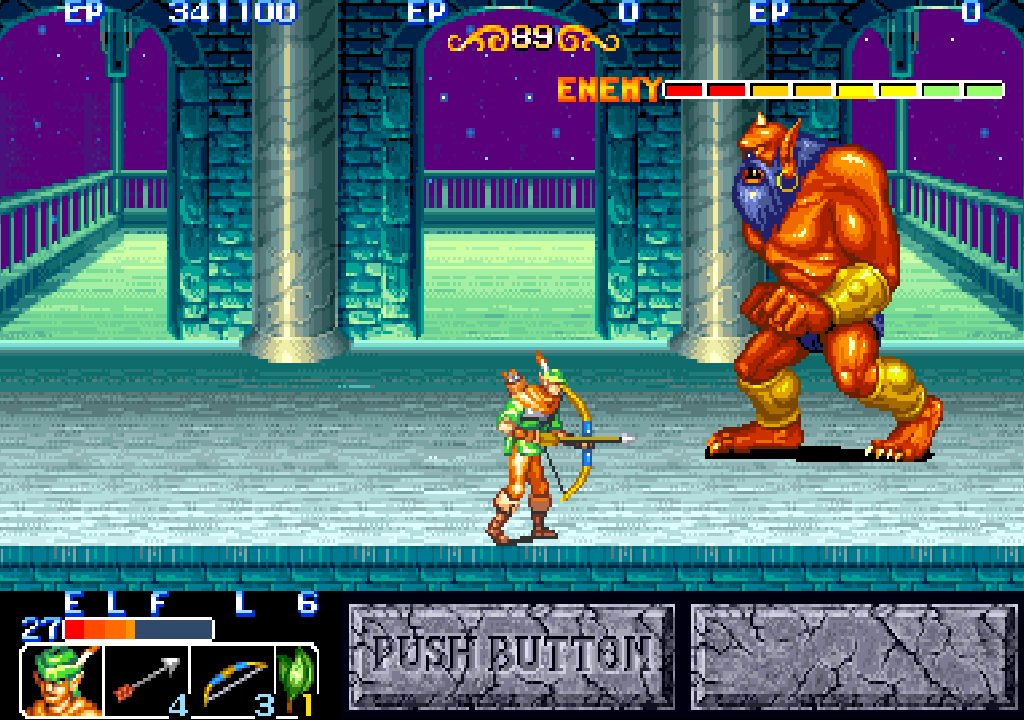

◆エルフ◆

攻撃力も防御力も5人の中で最も低いが、攻撃では最も長い射程距離を誇る弓を持ち、移動スピードも軽装な為速い。さらに魔法の威力もウィザード並みに高い。

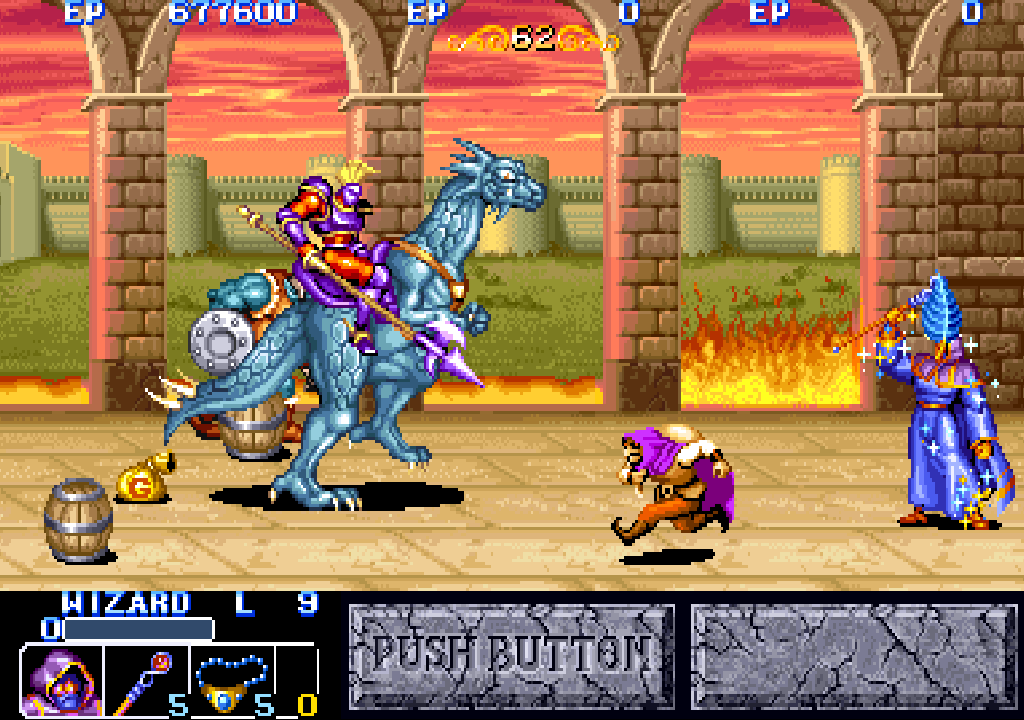

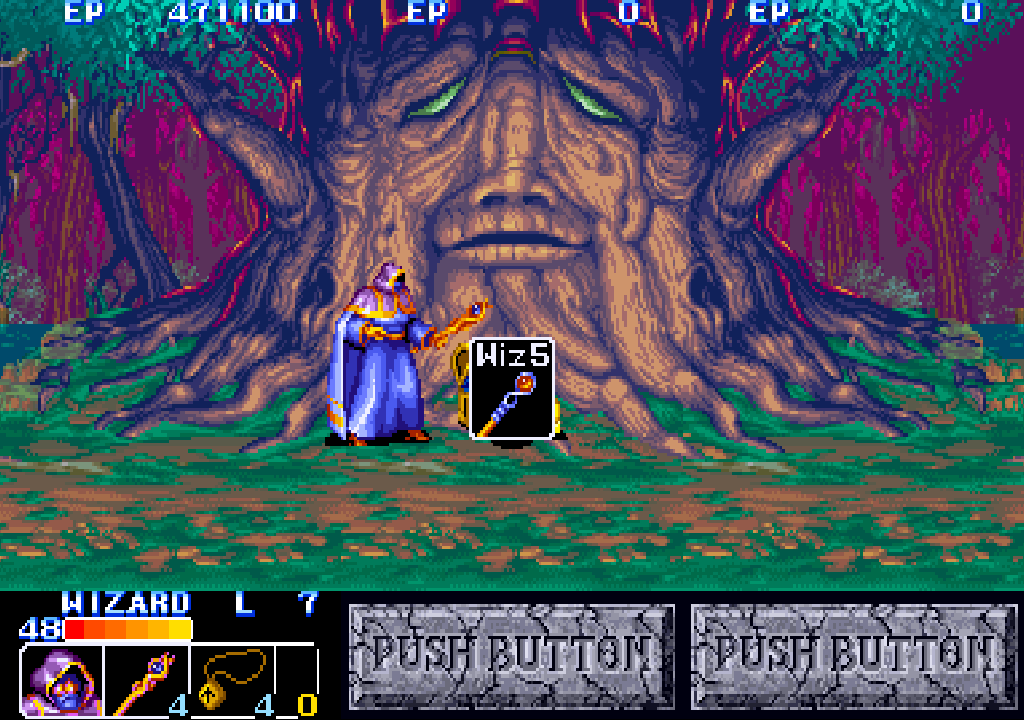

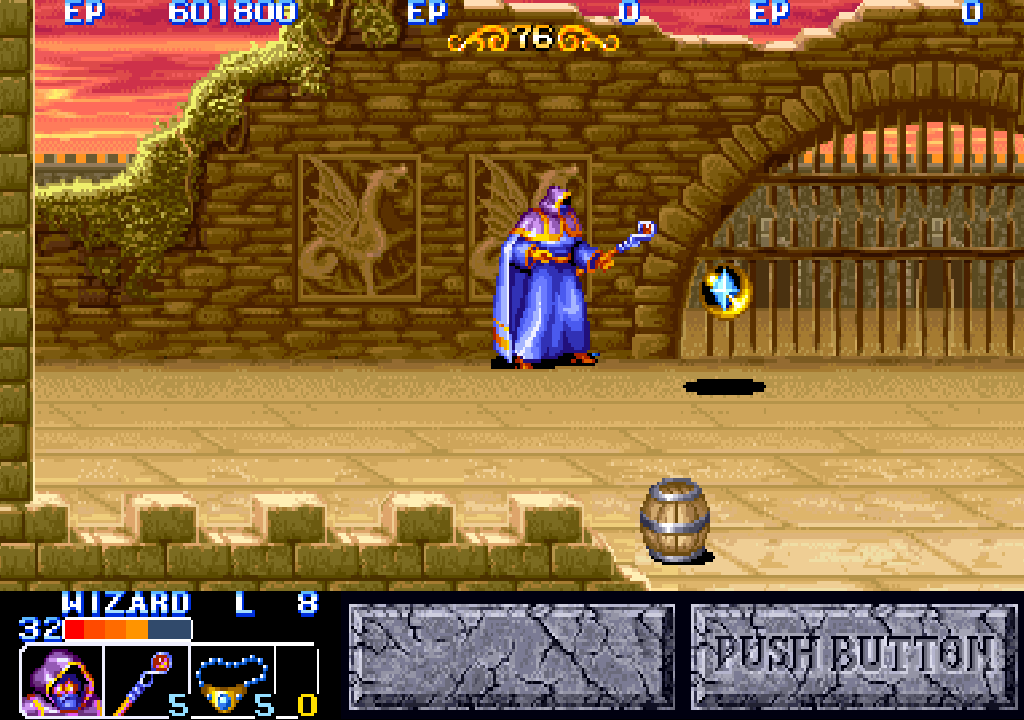

◆ウィザード◆

ゲームが進むと攻撃の特性が単発の火球、縦に広いウェーブ、攻撃判定が持続する火炎と変化するという特徴を持ち、後半火炎になると5人中最強の攻撃力になる。防御力はそこそこあるが体力の初期値は最も低い。ただし、魔法の威力は5人中最も高い。

尚、一旦選んだキャラクターはゲーム中変更することはできないが、ゲームオーバーになった後にコンティニューを選んだ場合のみ、ステージクリア後に再度キャラクター選択を行いゲームを再開することができました。

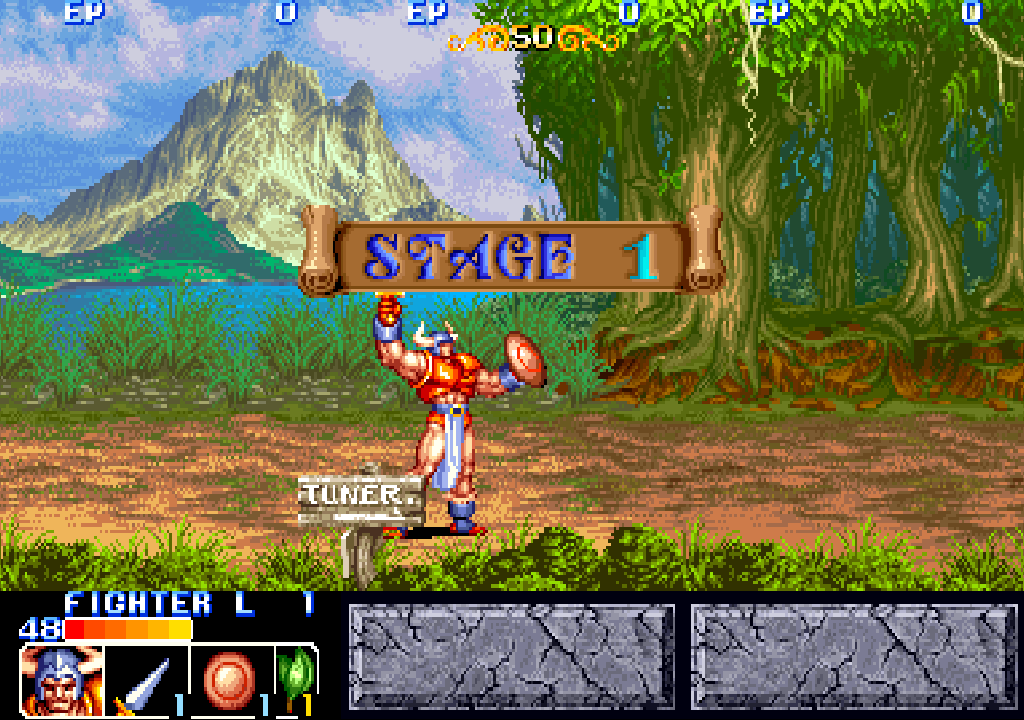

使用するキャラクターが選択できたら、いよいよゲームが開始です。

ステージクリア制のアクションゲーム

本作はベルトスクロールアクション、所謂ベルスクと呼ばれるジャンルの作品であり、プレイヤーがキャラクターを画面の左側から右側に進めることで、画面が左へスクロールしていきます。また奥行きの概念もあり、キャラクターを画面奥や手前に移動させることも可能になっていました。

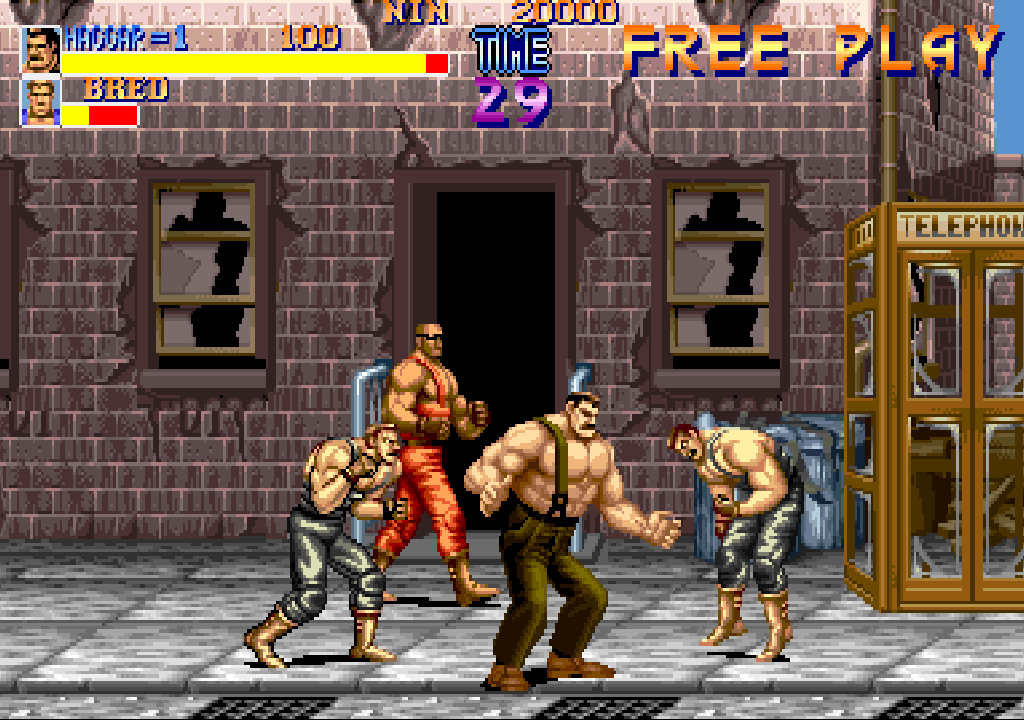

因みに本作より前のカプコンベルスク作品としては「天地を喰らう」や「ファイナルファイト」があったのう

ファイナルファイトの後作品となれば、期待も大きくなるわね

本作の基本ルールとしては、ステージクリア制の体力+残機制を採用しています。

画面をスクロールさせていくと敵(雑魚モンスター)が登場するので、敵を倒しつつ先に進んで行きましょう。一定の距離進むとそれ以上進めなくなってしまいますが、その場合画面上に現れる敵を全て倒すことで更に先に進めるようになります。

またそこがステージの最後だった場合はそのステージのボスモンスターの戦いとなり、これに勝利することでステージクリアとなりました。

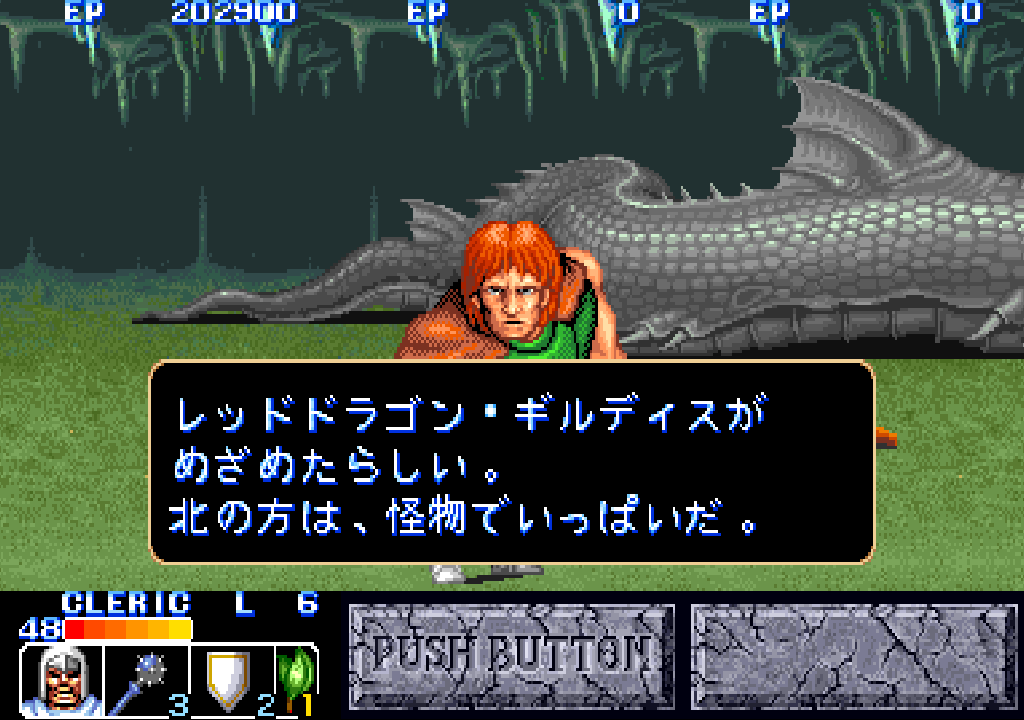

ステージは全部で16ステージあり、ステージ16のラスボス「レッドドラゴン・ギルティス」を倒すことができれば全ステージクリアとなり、晴れてエンディングを迎えることとなります。

操作方法について

次に操作方法ですが、8方向レバーでキャラクターを上下(奥と手前)左右に動かすことができ、ボタン1を押すと各キャラクターが装備している武器で攻撃、ボタン2でキャラクターがジャンプします。

加えてボタン1と2を同時押しすることで、体力を消費して画面上全ての敵にダメージを与えることができる魔法(所謂メガクラッシュ)を使用することが可能でした。尚、魔法発動時は一定時間キャラクターが無敵になります。

更にファイター、クレリック、ドワーフのみですが、敵の攻撃に合わせて反対側にレバーを倒すことで、相手の攻撃をガードしダメージを無効にすることが出来ました。ただしガード成功時は少しの間硬直してしまう為、状況が有利になる訳ではありません。

この後の作品「ナイツオブザラウンド」では、ガードに成功すると反撃技が使えるので状況有利になるんじゃが、本作にはそれは無いんじゃ

あくまで「緊急回避」の手段なのね

ゲームの基本ルール

ステージ中に現れる様々なモンスターに対しては、攻撃ボタンで相手にダメージを与えて相手の体力を0にすれば倒すことができます。ただし各キャラクターには”攻撃の当たる距離”がそれぞれ決められているので、キャラクターにあった間合いでの戦い方が必要になりました。

また逆にモンスターもプレイヤーに対して様々な攻撃を繰り出してきます。これに当たってしまうと画面下にあるキャラクターの体力ゲージが受けたダメージ分減っていき、ゲージが0になるとそのキャラクターは戦闘不能となってしまいました。

しかし戦闘不能になった場合でも、薬草を1個でも持ってていれば体力全開でその場復活する事ができます。ですがもし薬草がもう無い場合は、その場でゲームオーバーになってしますので体力と薬草の残りには気を配りましょう。

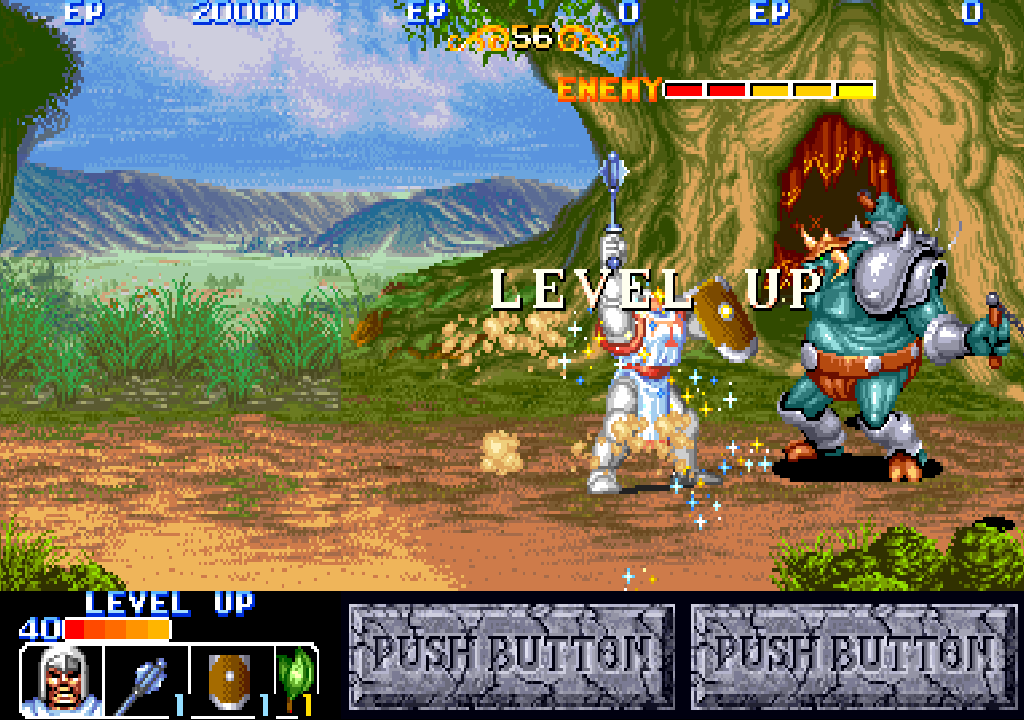

尚、体力は果物や薬を拾うほか、ステージボス撃破時やレベルアップ時に回復します。また、薬草は一定の得点を稼ぐことで増やす事ができました。

得点を稼ぐと残機アップっていうのは、まあ他のゲームでもある要素よね

じゃが本作において得点を稼ぐ事は、残機以外にも大きな影響があったんじゃよ

得点を稼いでレベルアップ!

そしてその得点の稼ぎ方ですが、本作ではモンスターを倒すと倒したキャラクターに得点が入ります。また倒されたモンスターから、または道中にある宝箱から金袋や宝石がでることもあり、その場合はそれを拾ったキャラクターに得点が入ります。

これが本作における、基本的な得点の稼ぎ方です。

そして加えて本作ではこの得点というものがRPGにおける”経験値”と同じ意味になっており、一定値の得点を稼ぐ事でキャラクターがRPGのようにレベルアップ。これにより、キャラクターの体力の最大値が上昇しました。

尚、レベルアップについてもD&Dと同じように職業(種族)によって必要な得点(経験値)が違っており、最も少なくて済むのはクレリック、最も多く必要なのはエルフという設定になっています。因みに最大レベルは24らしいですね。

ベルトスクロールアクションなのに、本当にRPGみたいなシステムになっているのね

RPGみたいなという点で言うならば、本作にはまだ実にRPGっぽいところがあったんじゃよ

また成長とは違いますが、本作には武器や防具によるキャラクターのパワーアップという要素もありました。

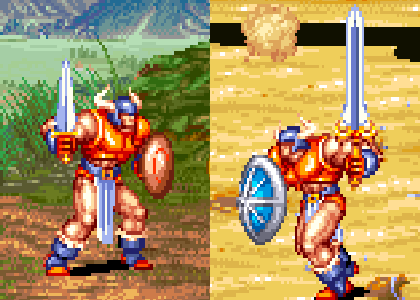

武器や防具を拾ってパワーアップ!

本作ではゲーム開始時からキャラクターはレベル1の武器と防具(エルフのみ矢と弓)を装備しています。そして各ステージのボスを倒すと武器または防具の入った特別な宝箱が現れ、これを取ることで武器または防具がレベルアップし、キャラクターの攻撃力や防御力が上昇しました。

尚、ボスによっては宝箱が出ない場合もあり、その場合は次のステージが始まった直後にある宝箱に装備が入っています。

この辺も実にRPGっぽいじゃろ?しかも武器や防具がレベルアップすると、ゲーム中でキャラクターが持ってる装備の見た目も変わるんじゃ

見た目が変わる楽しみがあるとゲームが飽きにくいし、これは凝ってるし良く考えられた演出ね

宝箱とマジッククリスタル

先ほどから何度か説明の中に出て来ていますが、本作ではステージ中の特定の場所に宝箱(又はただの箱、あるいは樽)が配置されています。これを攻撃して開く(又は壊す)事で中に入っている装備、金袋や宝石、体力を回復してくれる果物や薬を得る事ができました。

ただしこれらの中にはトラップが仕掛けられているものもあり、炎や氷の魔法、或いは毒液が吹き出したりするものがあるほか、宝箱そのものが「ミミック」というモンスターだったりもしますので気をつけましょう。

宝箱の中身はランダムでは無いので、罠が仕掛けられている宝箱の位置を覚えてしまえばほぼ問題はなくなるぞい

でも乱闘の中で間違って開けちゃうって事はありそうねw

また宝箱(或いは一部の敵)からは「マジッククリスタル」というものが出てくる場合もあります。これは何らかのマークの描かれた球体で、出現するとふわふわと漂い始めます。これに攻撃を当てる事で描かれたマークに対応した大魔法みたいなものを発動させる事ができました。

描かれたマークと発動する魔法については、以下の通りです。

| 炎 | 画面上の敵の足元から噴き出す炎の柱で攻撃 |

| 雷 | 画面上にいる敵目掛けての落雷で攻撃 |

| 星 | 画面上に一定時間ランダムで隕石が落ちる(※1) |

| 蛙 | 画面上にいる敵が全て蛙にして無力化(※2) |

| 宝石 | 画面上にいる敵を全て宝石(得点)に変える(※2) |

※2 ボスに対しては一定のダメージを与えるだけ。

因みにこのマジッククリスタルは体当たりする事である程度任意の方向に移動させる事ができるので、画面の右方向に押していけば出現位置よりも先の場面で使用する事も可能で、場合によってはボス戦まで持ち越す事も可能です。

ただし余りにも長時間触れないでいると、マジッククリスタルは消滅してしまいます。

マジッククリスタルについてはウィザードやエルフが発動させると威力が高いので、ウィザードやエルフを使う場合はうまく利用していきたいのう

序盤戦いにくいウィザードにとっては、特に必須テクニックになるわね?

以上が本作の基本的なゲームの流れ、そしてシステムについての説明です。

本作の3つの特徴

次に本作の大きな特徴についてなのですが、主に3点挙げられると思います。

豊富なロケーション

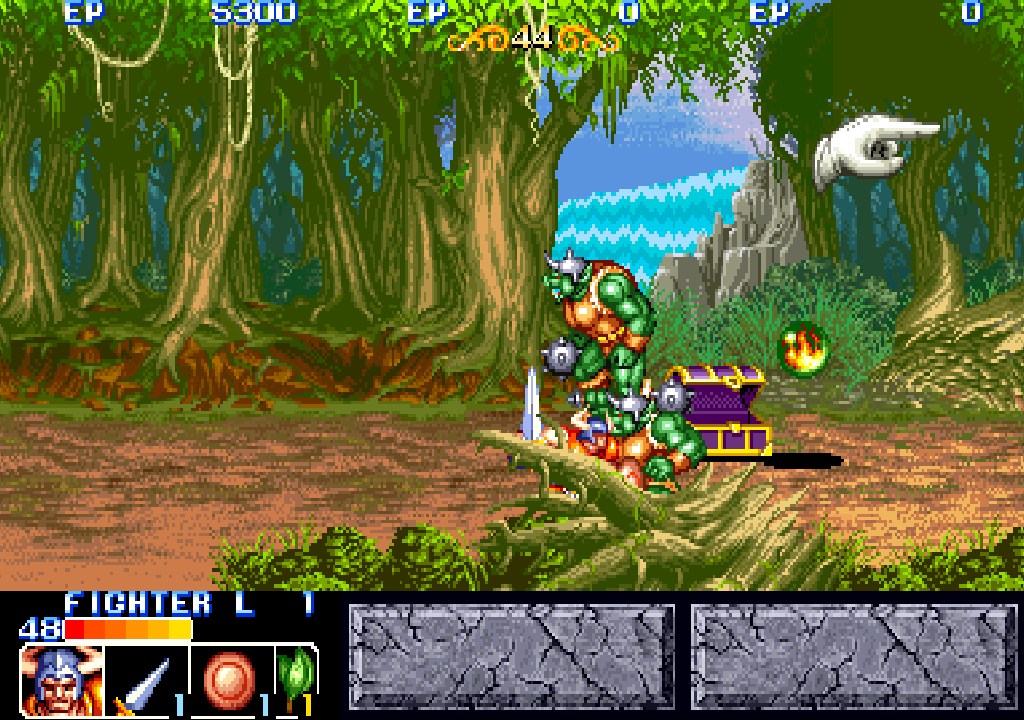

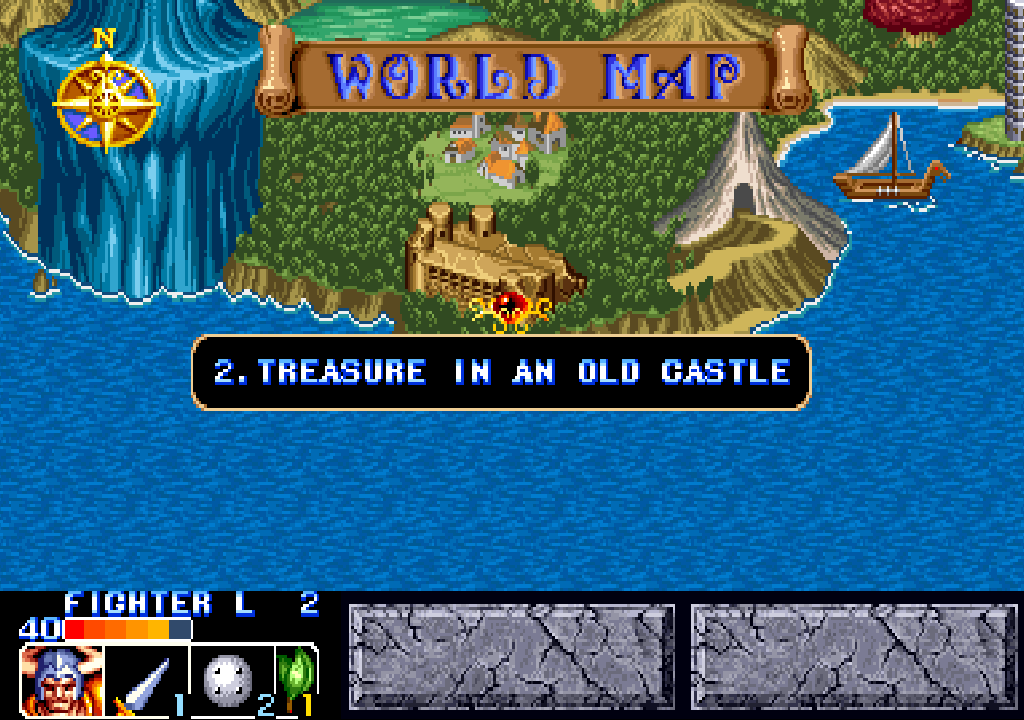

まず一つは、豊富なロケーションのステージです。本作は全部で16ステージもあるのですが、それぞれのステージに森、古城、丘陵、洞窟、船上、塔、森林などなどと様々なロケーションが用意されており、プレイヤーを冒険をしているような気持ちにさせてくれます。

また16ステージもあると長いと感じる人もいるかもしれませんが、本作は全体的に1ステージの長さが短く(最短では2画面程度)、比較的すぐにボス戦になる事が殆どなのでステージ数は多くても、余り長さを感じさせないものがありましたね。

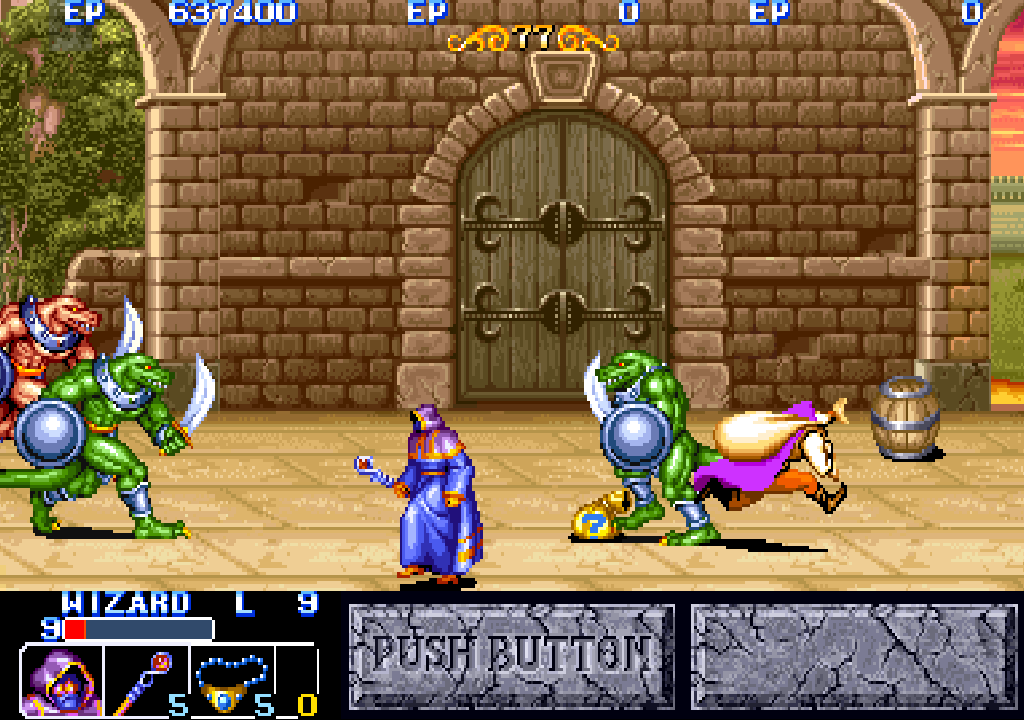

更にステージ中に出現する雑魚モンスターも、単に配色違いが延々と出るだけでは無く、ゲーム前半と後半で最も多く出現する雑魚がオークからリザードマンと全然違うものに変わるなど、プレイヤーを飽きさせない工夫がありました。

やはり同じような景色のステージが延々と続くと「いつ終わるんだろう…」とどうしても飽きがくるんじゃよな…

ステージも短くて景色もステージ毎に目まぐるしく変わってくれると、遊んでる方もストレスが少なくなるわね

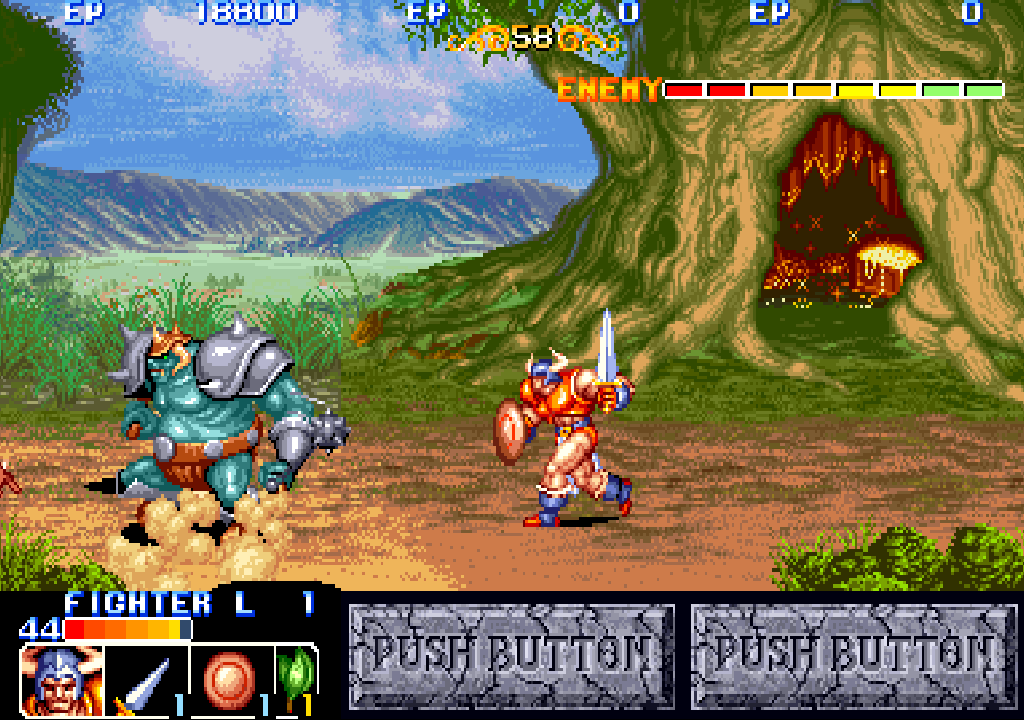

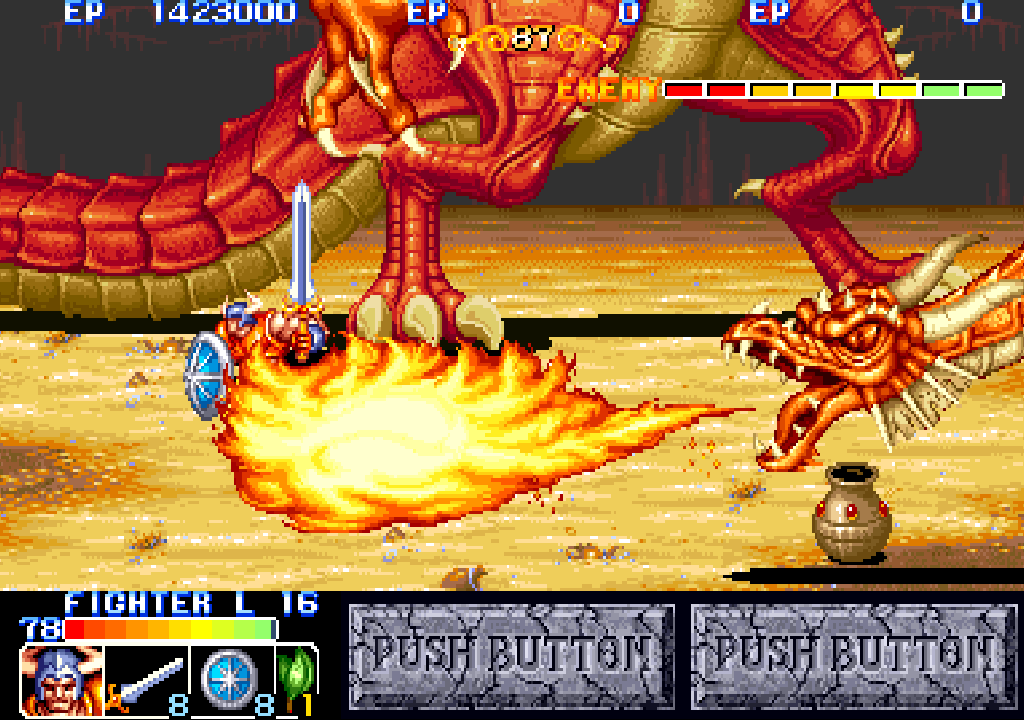

大迫力のボスバトル

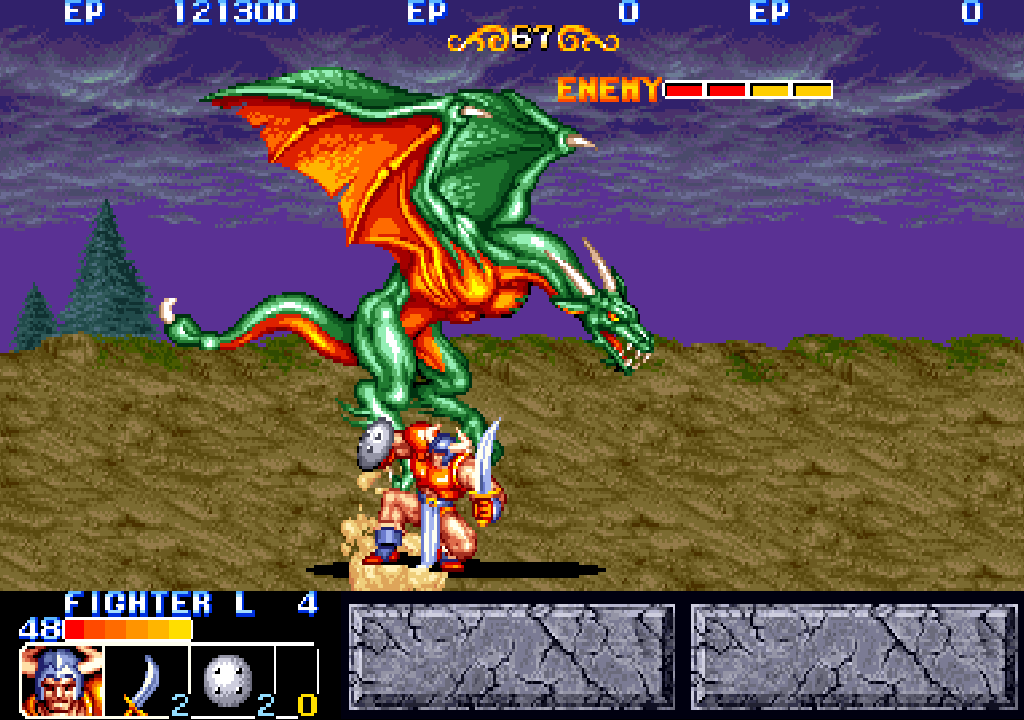

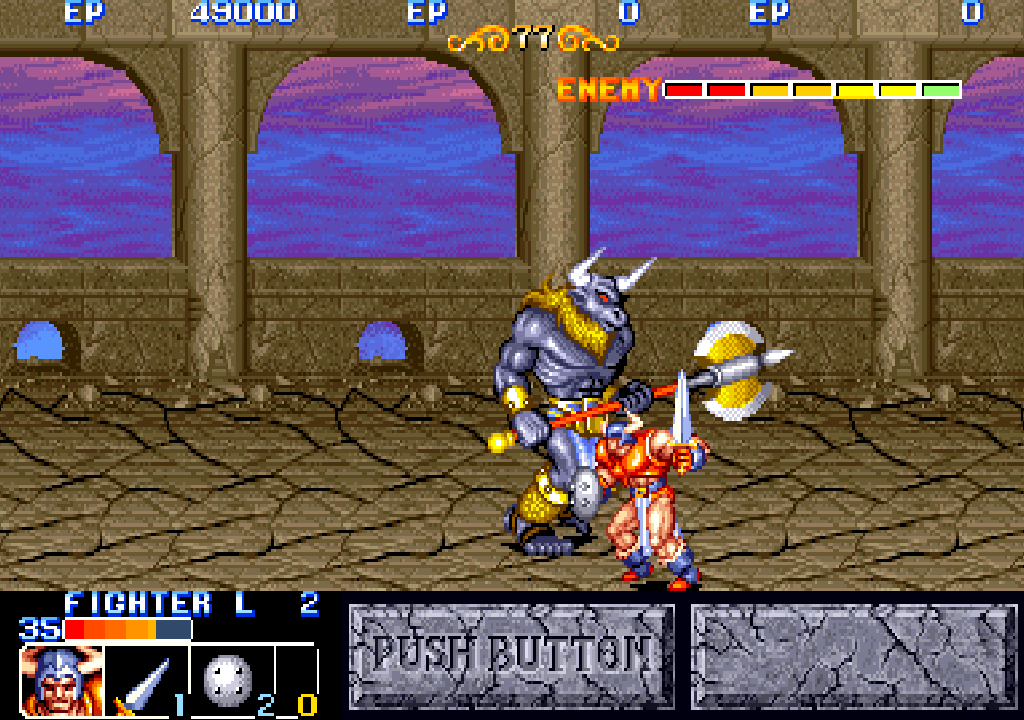

もう一つの特徴としては、迫力のボスバトルです。本作はでは基本的に各ステージの最後に、大型のボスとの戦闘があるのですが、その相手がオークキング、ミノタウロス、ワイバーン、ヒュドラ、サイクロプス等々ファンタジーではお馴染みのモンスターとのボスバトルだったのです。

それらのボスはみな個性的で、ミノタウロスは大斧を振り回し頭の角を振り翳して突進してきますし、ワイバーンは空から滑空して攻撃し地上では炎を吐き翼による突風を繰り出してくるなどしてきますので、ファンタジーの世界で強敵と戦っていると言う感覚を味わえました。

また当時の技術では、超巨大なモンスターをと戦うというシチュエーションを実現させる事は難しかったのですが、本作ではそれをある方法を用いてそれを実現させていたのです。

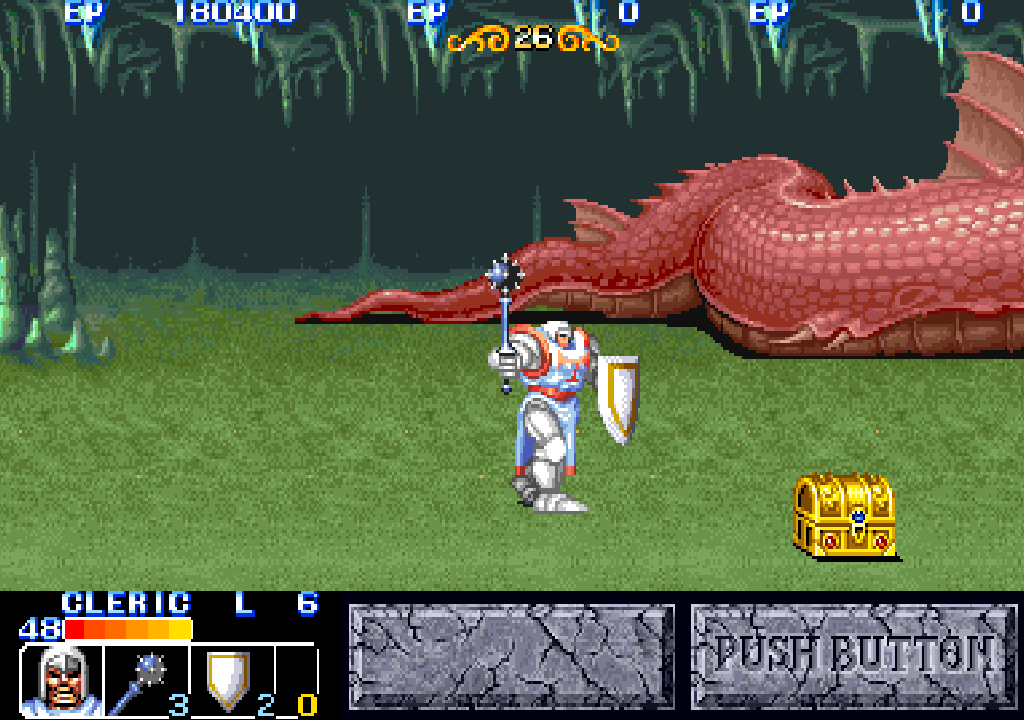

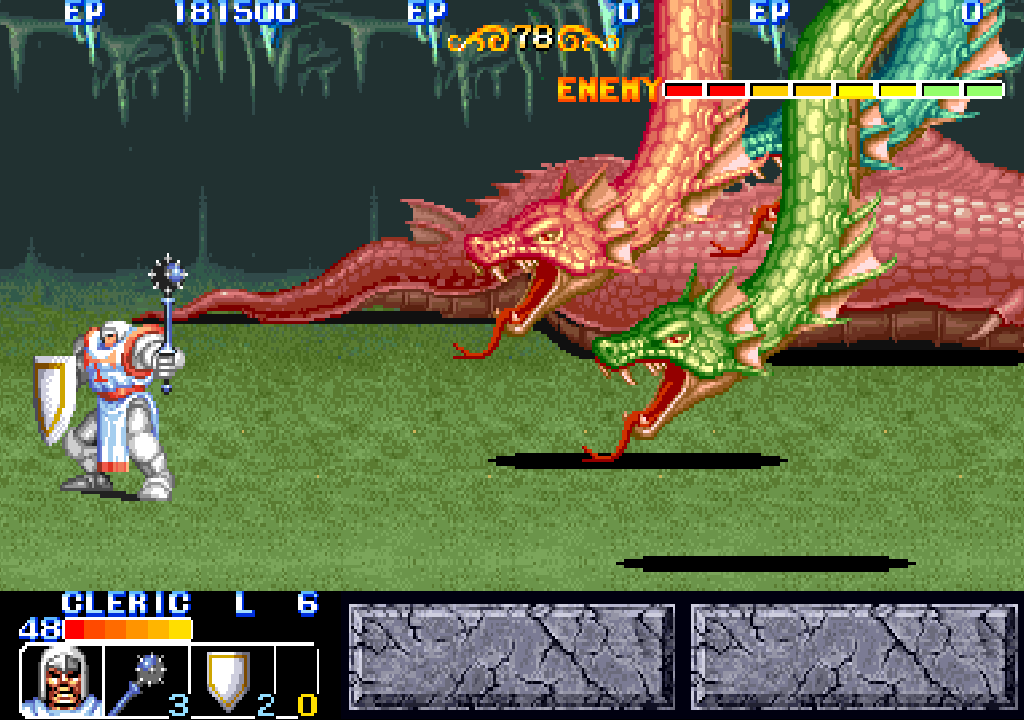

例えばステージ4のボス「ヒュドラ」なのですが、洞窟を進んでいきボスエリア付近までくると画面の背景に巨大な蛇の胴体のようなものが見え始めます。そこから更に進むと、画面の上部から巨大な蛇(竜?)の鎌首が3本垂れ下がって来るというものでした。

その後ボスとして戦うのは鎌首の部分だけなのですが、これは背景の巨大な胴体を見せ、画面上部からは首の部分だけを見せる事で、画面の表示されていない空間にもあたかもヒュドラの巨体が存在しているかのようにプレイヤーに想像させ、仮想的に超巨大なモンスターとの戦闘を体験させてくれるものだったのです。

因みに本作のラスボスであるレッドドラゴンとの戦闘でもこの手法が用いられておって、大迫力のラスボスバトルがプレイヤーを待ち構えておるぞい!

カプコンって結構こういう画面の見えないところをつかった疑似的な表現つかってるような気がするわね、マブカプのラスボスとか

緊張感のある戦闘

そして最後が緊張感のある戦闘です。本作「キングオブドラゴンズ」は、「ファイナルファイト(以下:FF)」の後に発売されたカプコンのベルスク作品ですが、プレイするにあたってFFと同様の感覚で立ち回ろうとするとちょっと躓くところもありました。

と言うのもFFでは、敵に対してこちらの攻撃を一度でも当てれば敵は少しの間怯み状態になり、そこに続けて攻撃を当てればコンボ攻撃や投げに持っていく事が可能です。

しかし本作にはコンボ攻撃も敵を巻き込める投げも無く、加えて敵に攻撃を当てると怯みはするものの敵が後方に転んだり飛び退いたりして少し離れてしまい、さらにその状態ではこちらの攻撃がわずかの間ですが当たらなくなってしまうんですね。

これにより敵に向かって無闇に攻撃を連打していると後の攻撃がスカってしまい、その隙を突かれて怯みから復帰した敵の反撃を喰らう事もあります。また怯んだ敵に追撃しようと無暗に近づいてしまうと、同様に怯みから復帰した敵の反撃を喰らう事もありました。

更に盾を持ってる敵はプレイヤーの攻撃をガードしてくることもあるので、ガード硬直後の反撃(後のステージになると速攻で殴り返してくる)にも気をつけなければいけません。

つまりファイナルファイトみたいに1箇所にまとめて怯みで足止めさせると言う戦法は、余り本作では通じにくいのね

特に近接のキャラクターは、その場で攻撃連打するよりヒットアンドアウェイを意識した方がいいかもしれんのう

因みにエルフのように遠距離から攻撃できるのであれば、距離さえ取ればあまり反撃を恐れずに連打してても比較的安全です(エルフはここが強い)。ただし本作では物理的な飛び道具は、敵のものでもプレイヤーのものでも攻撃を合わせる事で切り払われてしまうので、これはこれで注意が必要ですね。

というように、本作は攻撃連打主体でのプレイでは攻略が難しくなっており、適切な距離でのヒットアンドアウェイや縦軸をずらしながら反撃を回避するなどの戦術も必要になり、非常に緊張感のある戦闘になっていたと思います。

以上3点が、本作「ザ・キングオブドラゴンズ」の大きな特徴と言える点かと個人的に思いました。

まとめと個人的感想

では最後に、本作「ザ・キングオブドラゴンズ」についてのまとめと個人的な感想です。

本作は「ファイナルファイト」に続くカプコンのベルトスクロールアクションゲームで、世界観が「ダンジョンズ&ドラゴンズ」をイメージしたファンタジーものであるのに加え、経験値による成長、武器や防具を手に入れることでのパワーアップというRPGの要素も盛り込まれた作品でした。

ここら辺についてはファイナルファイトというよりも、その前の「天地を喰らう」のゲームシステムに近かったかもしれませんね。

またステージ数は多くても1ステージは短く、かつロケーションが豊富なことでプレイヤーに飽きさせない工夫をしていたり、画面上に表示されない部分を利用した巨大なモンスターとの大迫力な戦闘など、よく考えられたゲームだったと思います。

これといった欠点が見当たらない本作ですが、まあ難点があるとすればやはり連続技(コンボ)や投げが無いことで集団戦が非常にキツイというところかもしれません。集団に効果があるのが体力が削られる魔法(メガクラッシュ)と、決まったところにしか出ないマジッククリスタルだけでしたからね。

そんな本作が発売された数年後には、公式にライセンスを受けた「ダンジョンズ&ドラゴンズ タワーオブドゥーム(1994)」と「ダンジョンズ&ドラゴンズ シャドーオーバーミスタラ(1996)」が発売されました。こちらは本作のようなシステムに加えて、コンボ攻撃やコマンド技、さらに複数のアイテムや魔法を任意で使用出来たりと大幅なパワーアップが加えられたものになっていました。

私も当時ゲーセンでこの2作は遊んでいて面白かったとは思うのですが、やはり色々できるということはそれだけゲームが複雑になるという訳で、気軽に遊べた本作に比べるとあまり手に馴染まなかったような気がします。まあそこは私の本作への思い入れが強かったのもあるでしょうw

一番最初に話したように、本作「ザ・キングオブドラゴンズ」は私の青春のベルスクアクションでした。というのも当時田舎から仕事のため上京してきて周りに知り合いも友達もおらず、そういう生活の中で唯一同じ境遇だった同僚と週末にゲーセンに行くのが心の救いになっていたのです。

そしてその時ゲーセンで主に遊んでいたのが本作と「ゴールデンアックス」だったんですね、だからこの2作品は私にとって青春のベルスクアクションであり思い入れのある作品なのです。本作を遊ぶといまでも、あの国分寺の薄暗いゲーセンで壁側に置かれていた本作のイメージが蘇ってきますね。

皆さんにはそういった作品はありますか?また本作についてどう思いましたか?よろしかったら教えてください。ではまた次の「クラシックゲーム紹介」でお会いしましょう。

あそびたくなったら?

今回の記事を読んで、もしこれを機に「ザ・キングオブドラゴンズ」を遊んでみたいと思った方は、以下のリンクを参考にしてみてください。

カプコンベルトアクションコレクション版

カプコンアーケードスタジアム2版

≫EXIT

お疲れ様でした!

今回の記事はどうだったかの?何か感じた事があればどんなことでもコメントに残してくだされ。それと当ブログは以下のブログランキングに参加しておる。クリックして貰えるとわしの「やる気」がめちゃアップするぞい!

いつもバナークリックや拍手していただいて、誠にありがとうございます!

コメント